ビジョンを掲げ、ブランドを再定義しても、なかなか成果につながらない。

そんな悩みを抱える経営者やブランド責任者は少なくありません。原因のひとつは、ブランディングとマーケティングが別々に設計され、戦略が組織や市場で機能しないまま終わってしまう構造にあります。

FICCは、ブランドの“意味”を起点に、企業の中長期的なビジョンと短期的な成果を両立する「ブランドマーケティング」の視点から、事業と組織の変革を支援してきました。今回は、FICC取締役・戸塚省太氏に、ブランド戦略を経営に実装するための思想と方法論を伺いました。

FICC取締役

戸塚 省太 様

英・カーディフ大学大学院にてジャーナリズムを専攻。社会構造や関係性の中で物事を読み解く視点を培う。2005年にFICCへ入社。CD/デザイナーとして、数々のラグジュアリーブランドのデジタル上の情報発信やクリエイティブを支援。その後リプトンなどのグローバルブランドのデジタルプロモーションのCDを担当。2016年に取締役就任。ヒト・モノ・カネ・ブランドといった経営資源を横断的に管掌。

ジャーナリズムからFICCへ。視点と思考をブランド支援に持ち込む

──(コンサルGO編集部)まずは戸塚さんのご経歴について教えてください。

戸塚:イギリスのカーディフ大学大学院でジャーナリズムを専攻しました。社会の矛盾や不均衡に目を向け、その背景にある構造や歴史を掘り下げて、物事の「価値」や当事者の「声」を伝えていくことを学びました。この視点は、ブランドづくりにおいても、そのブランドの価値や関わるステークホルダーの声を紡いでいく点で同じだと感じています。

──FICCではどのようなキャリアを歩まれてきたのですか?

戸塚:2005年にFICCへ入社し、クリエイティブディレクター / デザイナーとして、タグ・ホイヤーやイヴ・サンローラン・ボーテといったラグジュアリーブランドのデジタルコミュニケーションを支援してきました。

その後、リプトンやダノンジャパンなどのグローバルブランドにおいても、販促・集客といったビジネス成果に結びつけるデジタルプロモーションのクリエイティブディレクションを担当してきました。2016年にFICC取締役に就任し、現在はFICCの経営資源や組織を横断的に管掌しています。

ブランドの社会的意義から市場を創造するFICCの支援領域

──FICCの会社概要とサービス内容を教えてください。

戸塚:FICCは、ブランドの社会的意義(パーパス)を起点に新たな市場を創造し、持続的なビジネス成長を支援するブランドマーケティングエージェンシーです。20年以上にわたり、多様な業界の企業・ブランドの課題解決を支援してきました。

元々はWebサイトのクリエイティブなど、ブランドのデジタルコミュニケーションを支援するところから始まりましたが、その後テレビや新聞などのマス広告がデジタルにシフトしていく中で、外資系ブランドの「デジタルプロモーション」を支援してきました。その後、日本企業がマーケティングを強化していく潮流の中で、資生堂など日本のナショナルクライアントの「デジタルマーケティング」を専門としてきました。

現在では、市場創造であるマーケティングを軸とした「ブランドマーケティング」を提供しており、ブランド戦略・マーケティング戦略の立案から、コミュニケーション設計、体験設計、クリエイティブ支援までを一貫してサポートしています。

──支援している業種や、具体的な支援フェーズについても教えていただけますか?

戸塚:デジタルプロモーションの時代では、消費財、コスメ、食品・飲料といった領域のクライアントのご支援が多かったですが、現在では、それら領域に加えて、製薬・ヘルスケア、金融・保険、サービス、インフラ・不動産、BtoB企業など、無形商材のご支援も非常に多くなってきています。

また、経営・中長期成長・事業戦略、新規事業創出などの上流フェーズから、ブランド戦略(理念・ビジョン策定、アイデンティティ開発、アウター/インナーブランディング)、さらにはマーケティング戦略・実行、調査・分析、コミュニケーション設計、プロモーション企画・実行やクリエイティブ制作まで一貫してご支援しています。

FICCのビジネス変遷の中で、多様な業種・業界のブランドの、さまざまな課題に向き合ってきているというのも弊社の強みです。いずれの場合においても、ブランドの社会的意義を軸に、事業や組織の課題に向き合い、成果を生み出す支援を行っています。

「意味の創造」と「市場の創造」をつなぐアプローチ

──非常に幅広い領域に対応されているのですね。そうした支援を一貫して提供する中で、FICCが大切にしている支援方針やスタンスはどのようなものでしょうか?

戸塚:私たちは、「ブランドマーケティング」という一貫した考え方のもとで、ブランディングとマーケティングを分断させない戦略立案と実行支援をしています。両者が分断されることで、ブランディング活動がビジネス成果につながらない、マーケティング施策の効果が十分に発揮されないといった課題に直面する企業は少なくありません。

そこで私たちは、ブランディングを“意味の創造”、マーケティングをその意味が求められる“市場の創造”と捉え、その両者をしっかりと結びつけることを重視しています。その過程では、企業やブランドが持つ資源や想いに丁寧に向き合い、独自価値を導き出すことが重要です。また、関係者を巻き込んだ共創プロセスを通じて、組織全体でブランドを育てる支援をしています。

「想い」や「存在意義」を起点に価値を再定義する

──ブランディングとマーケティングを一体で考える視点が、とても印象的です。そうしたスタンスを実際のプロジェクトに落とし込んでいく際には、どのような進め方をされているのでしょうか?

戸塚:ありがとうございます。FICCでは、ブランドの動機と組織の中の人たちの動機が接続されることも重視しています。そのため、事業やブランドに関わる人々の「想い」や「存在意義」を起点に、自分たちの価値を見つめ直すプロセスを大切にしています。外部環境や顧客ニーズの分析だけでは見えてこない、本質的な価値や問いを、関係者とのワークショップやインタビューを通じて明らかにし、支援の方向性を定めていきます。

そのうえで、コンサルタントとクリエイターなど各領域の専門メンバーが一体となってチームを組み、戦略立案から実行までを一貫して伴走します。クライアントが“自走”できる状態を目指し、担当者の課題に寄り添いながら、受発注の関係を超えたパートナーとして進めていきます。クライアントからは「寄り添う姿勢がすごい」というお声をよくいただきます。

FICCの支援事例

──ありがとうございます。ここまでお話を伺ってきて、FICCの支援スタンスや進め方がよく分かってきました。実際に手がけられた支援の中で、印象的だった事例があれば教えていただけますか?

医療クリニック/ホームケア製品を展開する企業のコーポレートブランディング

戸塚:クリニックとホームケア製品の事業を行う医療法人に対するコーポレートブランディング支援では、今後の事業拡大に向け、ブランドの価値をどう高めていくかが課題となっていました。自社の強みや独自価値の伝え方や事業ごとのコミュニケーションのばらつき、広告投資対効果の最適化など、コミュニケーションの課題が複数あり、どこから着手すべきかが定まらない状況でした。

──複雑な課題が絡み合っていると、対応の優先順位も見えづらくなりますよね。

戸塚:そうですね。FICCが支援を進める中で見えてきたのは、事業単位のマーケティングに閉じた視点が、かえって企業全体の強みや資源を活かしきれていないという構造的な課題でした。複数の事業やブランドがプロダクトアウト型で展開される中で、社内と顧客の認識にズレが生じ、何が強みであるのかが曖昧になっていたんです。その結果として、マーケティングコミュニケーションやマネジメントの難易度が高まり、競争優位性を発揮しづらい状態に陥っていました。

──構造的な視点からの再設計が求められるフェーズだったんですね。

戸塚:そこでFICCは、独自のフレームワークを活用し、企業レイヤーから全事業を再構築しました。事業ごとの資源だけでなく、企業全体の哲学や強みにも着目し、カテゴリーに縛られない新たな市場の解釈を行い、各事業のポジショニング戦略を導き出しました。

また、既存資源の再定義とともに、今後必要となる開発・調達資源も明確化し、事業開発における中長期のガイドラインを設計しました。その結果、自社だからこその強みを起点にしたマーケティング戦略が明確化され、ブランドの持続的な育成と組織全体の成長方針を共有する基盤が構築されました。

ブランドマネジメントおよびマーケティングマネジメントが可能な状態へと進化した事例です。

健康・美容系ブランドを展開する企業のプロダクトブランド戦略

戸塚:もう一つの事例として、30年以上の歴史を持つ事業ブランドの戦略再構築をご支援したプロジェクトがあります。このブランドの存続可否が経営判断の焦点となるタイミングで、FICCはその戦略見直しをサポートしました。

──ブランドの終わりも視野に入るような厳しい局面だったのですね。

戸塚:はい。時代の変化に応じたブランド価値の再定義と、市場におけるポテンシャルの可視化が求められていました。プロジェクトを通じて明らかになったのは、現在の主力事業とは別に存在するこのブランドが、企業の哲学を体現し、全体の持続的成長にとっても重要な役割を果たし得るということでした。

──事業単体ではなく、企業の“核”に通じる意味を見出したということですね。

戸塚:その通りです。FICCはブランドマーケティングの視点から、このブランドを単一の収益事業としてではなく、企業の根幹を支える存在として捉え直しました。そのうえで、FICC独自のフレームワークを活用し、企業の過去・現在・未来の時間軸を整理しながら、市場創造と自社資源との関係性を再解釈する中で、ブランド戦略を強化していきました。

──そこでは定量的な評価もされたのでしょうか?

戸塚:はい。強化されたブランド戦略は、ROIの高いターゲット人口や事業規模のポテンシャルを定量的に可視化し、経営の意思決定に必要な判断材料を提供しました。

その結果、当初は縮小や終了も選択肢となっていたブランドが、将来の主力事業として再評価され、投資対象としての意思決定がなされました。企業の哲学を軸に据えたブランド戦略が、全社的な成長の方向性と接続された事例です。

──「存続か撤退か」という局面から、企業の根幹を支えるブランドに再定義された、とても印象的な事例ですね。

クライアントからの評価

──このような多彩な支援を経て、クライアント各社からはどのような評価をいただいているのでしょうか?

戸塚:「FICCのように、会社の考えをしっかり理解したうえで、ブランディングとマーケティングを一気通貫で支援してくれる会社は、なかなかない」と言っていただくことがあります。

また「自分たちのブランドが持つ魅力や価値を再認識する、良いきっかけになった」ともおっしゃっていただきました。

──支援の成果そのものだけでなく、そのプロセスがクライアント企業の“気づき”や“納得感”につながっているのですね。

戸塚:はい。FICCとの日々の議論を通じて、社内でも対話が活性化し、納得感の高い戦略が描けたという点でも、高く評価していただいています。表層的なアウトプットではなく、組織の内側から変化を生み出すことを大切にしているので、そうした実感を持っていただけるのは本当に嬉しいですね。

理念を実行に変えるFICC独自の組織体制やフレームワーク

──FICCが信頼される理由には、やはり組織的な支援体制や、独自のフレームワークにも背景がありそうですね。具体的にはどのような違いがあるのでしょうか?

戸塚:FICCは、理念やビジョンの策定から、戦略立案、社内外への浸透、コミュニケーション、クリエイティブの実装まで、一貫して支援できる体制と、各領域における専門性を持つメンバーが、「ブランドマーケティング」を共通言語に持ち、アイデアや意見をクロスさせながら、チームを組む点も他社にない特徴です。

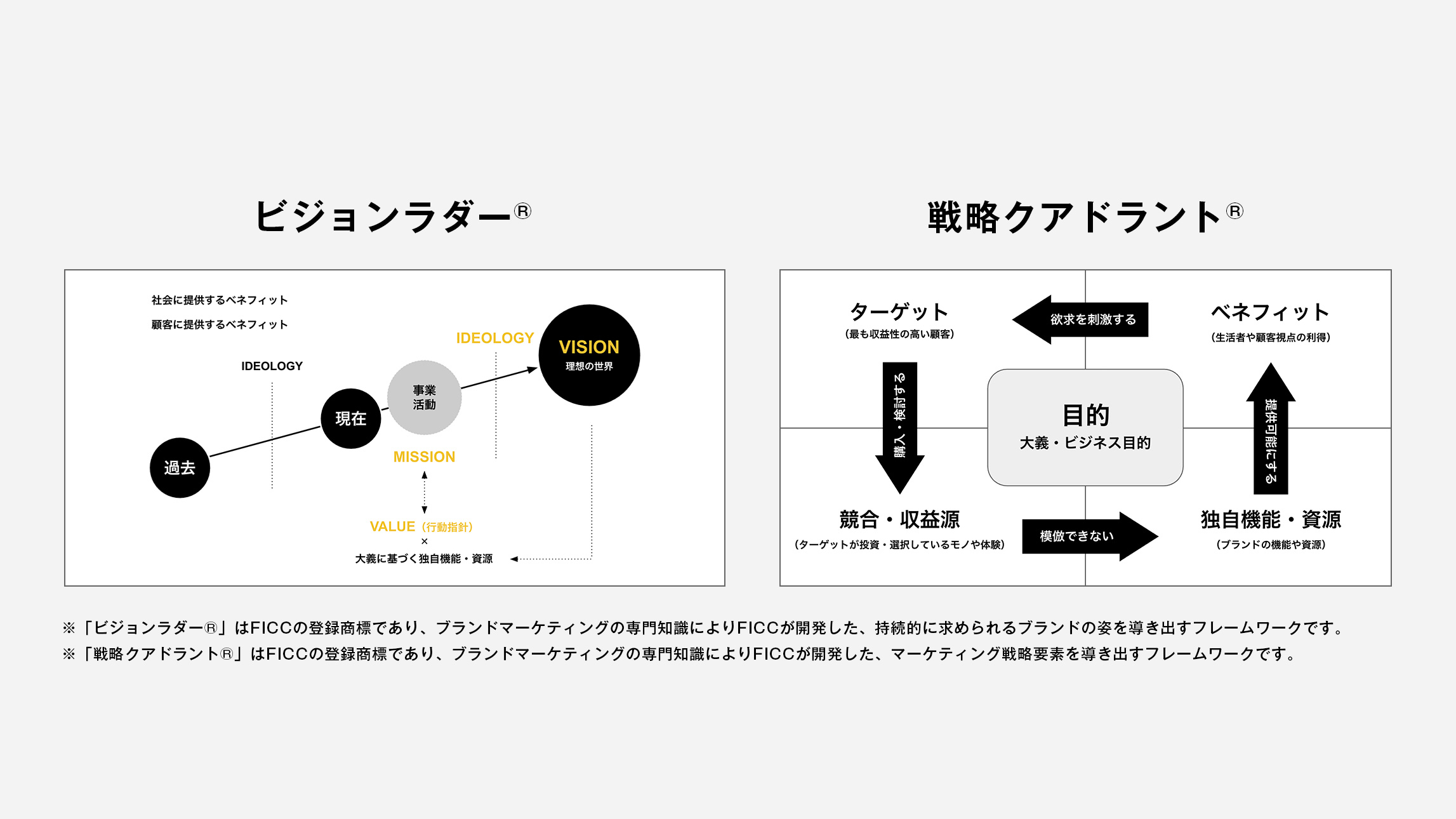

さらに、先ほどの支援事例でも触れたように、これまでの実績からFICC独自のフレームワークも開発しています。「ビジョンラダー®」では企業や事業が“求められ続ける存在”となり、共感資源に出会うためのブランド戦略の導き出し、「戦略クアドラント®」では、ブランド戦略とマーケティング戦略を分断させず、組織全体の戦略を接続・実装していくことが可能です。

FICCの今後の注力テーマとは

──ありがとうございます。今後注力していきたいテーマや構想はありますか?

戸塚:FICCは今後も、企業やブランドが持つ社会的意義を起点に、市場と社会の双方にインパクトをもたらす存在でありたいと考えています。

多くのブランドや企業には「こうありたい」「こう変えていきたい」という願いが存在しています。そうした意志を明らかにし、実際の戦略や組織の取り組みへとつなげていくことが、私たちの役割です。

セクターを越えて共創し、単なる成長支援にとどまらず、企業やブランドが描く未来の実現に向けて、伴走するパートナーであり続けたいと考えています。

「何を大切にし、どこへ向かうのか」ブランドの価値を未来へとつなぐ

──最後に、この記事を読む読者の方々へのメッセージをお願いします。

戸塚:周年、事業変革や新規事業の立ち上げ、組織再編など、企業が大きな転換点を迎える場面では、経営方針や事業戦略の見直しとあわせて、自分たちが「何を大切にし、どこへ向かうのか」を明らかにすることが、社内外の理解や共創を促す上で重要になります。

企業やブランドが持つ資源や想いを再解釈し、未来に向けた価値のあり方を描くことが、事業や組織の変革を力強く推進する土台となります。FICCは、これまでの企業やブランドの支援で培ってきた独自のフレームワークを用いて、企業の社会的意義からブランドを再設計し、マーケティング活動と切り離すことなく、現場が実感をもって推進できる形で戦略と実行を支援しています。

FICCは、こうした局面において、企業やブランドが進むべき道を共に構想し、実行に伴走するパートナーでありたいと考えています。

──ありがとうございました。理念を実行に落とし込みたい、ブランドの社会的意義を再定義したいとお考えの企業は、ぜひFICCへご相談ください。